聯通AI激活“藍色糧倉”,賦能海洋可持續發展

聯通AI不僅為搏海斗浪的遠洋漁船保駕護航,也讓下一頓海鮮來得更早、更鮮、更加可持續。

聯通AI不僅為搏海斗浪的遠洋漁船保駕護航,也讓下一頓海鮮來得更早、更鮮、更加可持續。

0

科客點評:聯通AI不僅為搏海斗浪的遠洋漁船保駕護航,也讓下一頓海鮮來得更早、更鮮、更加可持續。

陽江海陵島畔,千帆競發,萬人涌動。隨著“開漁令”吹響,為期三個半月的伏季休漁正式結束,廣東沿海各地浩蕩開啟新一輪耕海征程。

從“會”揚帆到“慧”耕海,從靠經驗到靠算法,開漁的號角聲中,聯通AI不僅為搏海斗浪的遠洋漁船保駕護航,也讓下一頓海鮮來得更早、更鮮、更加可持續。

從會養魚到“慧”養魚:AI邂逅現代漁業

“金鯧魚突然不吃料怎么辦?”“弧菌病怎么防?”。“漁書”大模型后臺界面上,漁民的提問以彈幕形式滾動。過去,這些問題要靠老師傅的經驗、靠電話那頭的專家,現在,只需一句語音、一張照片,AI秒回答案。中國聯通廣東分公司聯合華南師范大學智慧漁業團隊,將52小類海量養殖條件、病害、投喂策略等數據“喂”給“漁書”大模型,經過強化學習與多模態微調,讓AI大模型看得懂“魚臉色”、讀得懂“水情緒”。“漁書”大模型對養殖問答的準確率突破80%,相當于把一位資深漁業專家“裝進手機里”。

在此基礎上,通過結合生產基地的高質量的圖像、視頻等多模態數據,大模型可深入分析和研究生產場景中亟待解決的難題。例如,當系統采集到魚類的生長圖片、攝食狀態以及水質、氣象等數據時,便能及時監測養殖過程中可能遭遇的風險,模型一旦監測到異常攝食或水質波動,系統自動觸發預警,并同步推送至養殖戶微信。“以前死魚一大片才后知后覺,現在一條魚打蔫就收到短信。”陽江市養殖戶陳先生說。

從會養魚到“慧”養魚,從“望天收”到“看屏管”,中國聯通把實驗室搬進大海,把數據變作漁獲,為中國式現代化貢獻“聯通方案”。

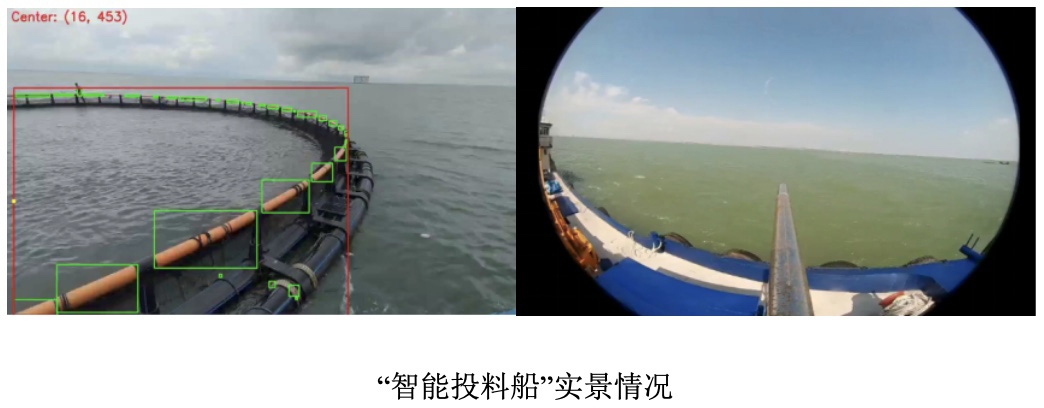

從“人工養殖”到“智能投喂”:AI賦能海洋牧場

海水養殖是勞動密集型工作,每日需投喂兩次以上,每個網箱投料一次需7~8人協作,且作業環境常年處于風浪之中,海上作業的危險性較高。伴隨著產業規模化發展,人手短缺問題日益凸顯。

海水養殖示意圖(惠州海域深水網箱養殖)

海水養殖示意圖(惠州海域深水網箱養殖)

為應對這一挑戰,廣東聯通與南方海洋科學與工程廣東省實驗室(湛江)形成聯合創新體,進行智能化的養殖方面的探索,該創新體集成5G+北斗高精度定位、AI視覺避障、自適應投喂算法,可實現“一人多船”遠程管控。通過這一創新,原本需要4人工作10小時的任務,現在無人船僅需2小時即可高效完成,大幅提升了工作效率,有效降低了人力成本。正如養殖戶陳先生所感慨:“以前人在船上晃到吐,使用無人投料船后,我只需把飼料倒進料艙,吹著空調就把活干了。”

從“靠經驗”到“看數據”:AI筑牢海上安全防線

“滴——滴——”

超強臺風“摩羯”逼近陽江前夕,“粵水安”平臺紅色預警閃爍。AI監測發現,東平漁港2海里外一養殖網箱發生走錨,平臺立即調度附近執法船,僅用23分鐘完成拖帶固定,直接挽回經濟損失約1000萬元。“過去靠經驗,現在看數據。”陽江市安全綜合管理工作人員說。

中國聯通在陽江市落地了廣東首個市域級水上安全綜合管理平臺,融合海洋環境參數、作業條件、設備狀態、作業人員情況等多維度數據,涵蓋“人、船、水、港、 岸、島、場”等水上安全重要領域場景,應用數字孿生、電子圍欄等先進技術,統籌人防和技防手段,構建了船舶類型、事件類型、人員裝備等41種預警模型,實現“感知—預警—救援”三位一體的水域安全閉環。截至目前,平臺已陸續在江門、湛江、惠州、潮州、深圳、廣州等地市復制推廣。

“粵水安”平臺界面

“粵水安”平臺界面

從“靠海吃海”到“知海用海”,從“汗水漁業”到“智慧漁業”,中國聯通把AI融進了海洋的每一朵浪花。當數據成為新漁網、算法成為新羅盤,“藍色引擎”正牽引著中國海洋經濟巨輪駛向更深、更遠、更智慧的蔚藍。添加科客公眾號kekebat,獲取更多精彩資訊。

注:轉載文章,不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,本站不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如版權持有者對所轉載文章有異議,請與我們聯系。