2014年BAT收購總覽!豪灑近180億美元

2014年三巨頭根本停不下來,圈錢圈地圈人氣,BAT的2014年繼續上演著玩命收購。

0

科客點評:有錢就是任性。看看互聯網三巨頭怎么砸錢砸出一片天地。干貨文章,篇幅很長,閱讀需謹慎。

在過去的2014年,移動互聯網行業的發展依然精彩紛呈。而繼2013年,BAT在各細分領域的收購熱潮,2014年三巨頭同樣根本停不下來,圈錢圈地圈人氣,BAT的2014年繼續上演著玩命收購。

買、買、買,應該是2014年網絡世界的標志性動作,不光是民眾在網購中瘋狂掃貨,BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)的收購潮更是洶涌,一樁接著一樁,從年初到年末,根本不停歇,業內驚呼“有錢就當購物狂”。在福布斯發布的2014中國富豪榜顯示,馬云成為中國內地新首富,百度的李彥宏、騰訊的馬化騰分列第二、三位,互聯網三巨頭包攬榜單三甲。“燒錢搶市場”還真是有錢人的游戲,如果不是有錢,怎可能如此任性?熱鬧的是,各方都“不差錢”。任性的BAT在2014年可謂全面開戰,為了在彼此的競爭中搶占先機,這三家公司大舉收購幾乎一切東西,從應用商店、到旅游網站、虛擬打車服務,讓人眼花繚亂。

阿里建無邊界生態圈

2014年因為阿里巴巴要上市,不管是為了撐起2000億美元的估值,還是為了大阿里的“無邊界生態圈”,馬云這一年完全是一種“根本停不下來”的節奏。另一方面根據馬云之前的設想,阿里業務將圍繞電商、大數據和金融信息來展開,目前馬云帝國的龐大版圖囊括電商平臺、O2O生活服務、社交平臺、娛樂視頻、醫療健康、互聯網金融、旅游、物流等八大領域,這是馬云在構建自己的從線上到線下的商業閉合回路。

去年4月份,馬云僅用了十幾天的時間就豪擲近百億元收購恒生電子、華數傳媒兩家A股上市公司。隨后又進行了一系列跨界投資:以53.7億港元對銀泰商業進行戰略投資;向恒大支付12億元,購買恒大足球俱樂部50%的股權,交易額總計超過百億元;還有優酷土豆、阿里影業、UC優視、新浪微博和高德等等投資,一個上半年就花了超過500億元。除了大手筆運作,在移動互聯網領域,阿里投資入股了包括LBE安全大師、聲盟、Quixey、陶陶搜、友盟、墨跡天氣等公司。而在電子商務方面,360Shop淘店通、fanatics、shoprunner也都名列阿里的掃貨清單上。

騰訊收購步伐不停歇

阿里巴巴快馬加鞭忙收購,騰訊也不甘落后。2月份,騰訊與大眾點評宣布達成戰略合作,騰訊將投資、入股大眾點評,占股20%,大眾點評將保持獨立運營。3月份,騰訊以2.14億美元入股京東,占京東上市前在外流通普通股的15%,并可在后者上市時追加認購5%的股權;6月份,58同城聯合騰訊控股公司發布公告,騰訊將以7.36億美元投資58同城。

百度投資稍顯保守

百度的投資稍微保守,但是在創造了“中國互聯網最大并購交易”的收購91之后,在去年年初就放出了投資并購的第一彈,收購人人所持的全部糯米網股份,百度將成為糯米網的單一全資大股東。此外,百度還投資了打車軟件Uber、攜程旅行網和獵豹移動等,并追加了對于視頻網站愛奇藝的投資。

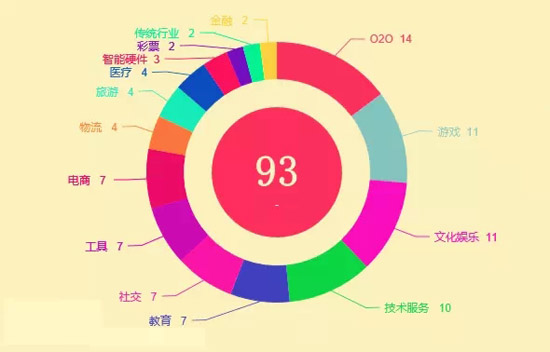

據不完全統計,2014年總計有94家公司與“BAT”發生資本關系,涉及資金達到150億美元到180億美元之間。其中,百度動用了20億美元到30億美元,收購或投資了15家公司,阿里動用了60億美元到70億美元,投資或收購了36家公司,騰訊動用了70億美元到80億美元,投資或收購了44家公司。(其中,華誼兄弟和萬達電商分別有著騰訊/阿里、騰訊/百度的共同投資背景)

在最受“BAT”青睞的領域排行里,O2O(14家公司)當仁不讓的名列榜首,這意味著從線上到線下的產業變革仍在繼續,未來,無論傳統產業是抗拒還是接受,它們都將前仆后繼的被卷入這場燎原之火里。

游戲(11家公司)位居次席,但這個領域的交易基本上都由騰訊完成——11家游戲公司里里有8家都是被騰訊看上——相比百度和阿里相對直接的商業模式,騰訊的營收變現必須經過從社交到游戲的轉化,這也使它不得不竭力維持在游戲研發、代理和運營等方面的品質和占有率。

文化娛樂(10家)和技術服務(10家)并列第三,這恰好是一文一理的兩個純粹領域,看上去,“BAT”既有興趣參與流行文化和內容消費,也不忘持續強化自己身為科技企業的立足之本,這種充滿居安思危色彩的布局,正是“BAT”難被輕易顛覆的護城河戰略。

“BAT”在2014年的投資或收購行為并不局限于國內,北美和東南亞的許多創業型公司也得到了它們的財力支持。其中,美國是“BAT”最為看重的市場,總計有15家美國公司被打上了“BAT”的烙印。有投資者表示,海外市場由于沒有政府干擾,商業邏輯清晰,所以對于從血海里競爭得勝的中國巨頭而言,投資的保障率反而更高。

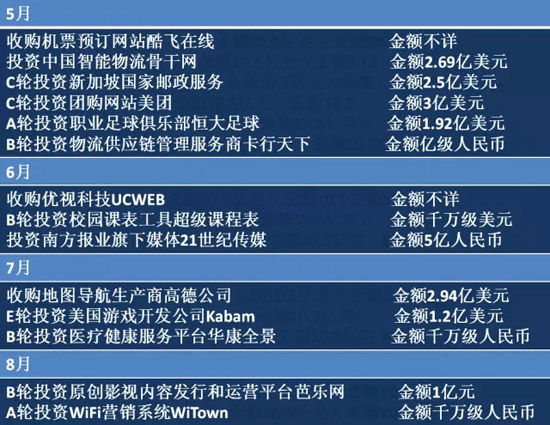

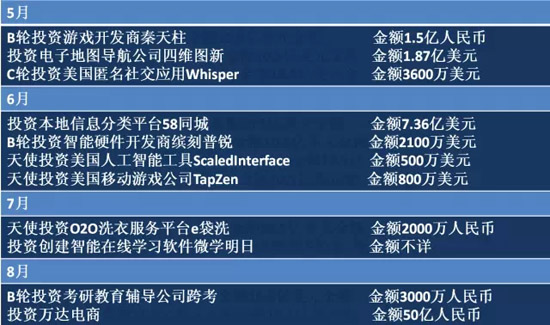

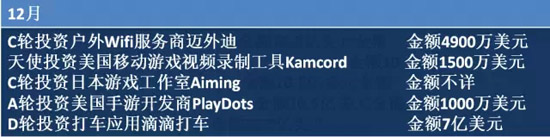

在投資階段的選擇上,“BAT”相對均勻的習慣于在A、B、C輪進入,同時,對于已上市公司的入股,也成為“BAT”試圖切入對象行業的一種技巧。我們也將關于“BAT”2014年度的投資或收購行為的詳細列表,附在下面:

縱觀以上三巨頭的各項布局,其實不難發現,BAT三巨頭的投資策略基本上基于以下五點:

1、吃掉“老二”,形成行業壟斷

這點相信大家都有理解和認識,這類并購案例不僅僅限于互聯網行業。比如老大把老二吃掉,在行業里形成絕對領先的優勢,或者是老二和老三聯合起來,挑戰老大的地位。

具體到BAT三巨頭當中,在過去的一年當中,比如在騰訊入股搜狗案中,soso劃入搜狗當中,就屬于這一類型。搜狗在并入soso之后,補強了其搜索業務,使其市場定位更加穩固。這條在視頻行業表現最為明顯。如行業老大優酷“吃掉”老二土豆,使得領先優勢更加明顯,而愛奇藝在吞下PPS之后,使得有實力挑戰原來的老大優土。這類并購案例的目的非常明顯,就是希望通過并購之后,形成行業壟斷優勢。

2、投資新業務,押寶新市場

這點理解起來應該也不難,巨頭不可能所有業務都做,也不可能將每條業務線都做精。因此與其自己做,不如收購一家有潛力的企業,這樣也不至于錯失市場機會。特別是在移動互聯網大潮當中,不少新領域里孕育著巨大的機會。但有的領域巨頭是陌生的,這個時候巨頭就會發揮自己錢多的優勢,投資一些新興市場的初創企業,這樣既起到布局作用,又能為未來業務增長埋下引子。

這從BAT三巨頭投資的案例當中都能找到對照。比如阿里投資恒大,以及收購文化中國等。這些業務跟之前的業務線完全不相干,同時也跟競爭對手的關系不大,但是在手頭資金充裕的情況下,出于尋找未來有更多的新的增長點,以及培育新業務線的需要,投資或收購一些新業務,推出一些新產品都是合情合理的。

3、查漏補缺,對抗競爭對手

在PC互聯網時代,BAT原本各自為戰,百度專注搜索領域;阿里專注電商領域,而騰訊專注在IM領域,但是隨著三家的體量越來越大,在各自領域形成壟斷優勢之后,再加之移動互聯網時代的到來,互聯網的商業世界被解構重塑。

BAT三家的的主營業務和收入結構雖然不同,但業務結構卻越來越趨于一致。百度不再是僅僅是一家搜索引擎公司,阿里也不再僅僅是一家電商公司,而騰訊也不在是社交公司,而成為了三家全業務覆蓋的巨無霸互聯網公司。

在這種大背景下,為了在重要業務當中能夠跟其他兩家公司形成對抗,因此需要通過或投資來達到目的。比如阿里巴巴收購高德就屬于這一類。地圖業務作為一項互聯網重要的基礎業務線,在BAT三家當中,原來只有阿里巴巴沒有涉足,而阿里巴巴通過對高德的收購,終于填補了在這一塊業務上的空缺,去掉一塊“心病”。

同理,騰訊投資京東也屬于這一種。電商作為互聯網行業目前最重要的一個業務線,騰訊自然不甘心在這一領域沒有建樹,雖然有易迅、拍拍,但體量太小,不足以對抗阿里巴巴這個電商大鱷,而在騰訊投資京東,并把易迅、拍拍網打包送給京東之后,就使得騰訊在電商領域有了一個重要的戰略伙伴,能夠與阿里巴巴形成對抗。

4、阻擊競爭對手,謹防被彎道超車

商場本來就是戰場。在商戰當中,除了卯足力氣發展自身業務之外,還有謹防被競爭對手超越。這個時候就需要通過投資或并購來阻擊競爭對手實現彎道超車。特別是在一些重要業務領域,巨頭之間的競爭就更為激烈。

比如阿里巴巴通過收購UC來達到阻擊百度的目的。在這類收購案當中,一個顯著的特點是,兩家巨頭為收購一家企業收購會爭的不可開交。我們都知道最初百度曾一度對UC有意,而阿里最終通過高價在收購UC當中獲得了勝利,使得UC投入了阿里的懷抱。這使得阿里在移動搜索領域,有一個尖兵殺入到百度腹地。而在對競爭對手的阻擊收購案當中,百度自然也不甘示弱,比如百度去年19億美元大收購91,就是對競爭對手360在應用下載市場上的成功阻擊。

5、尋找平臺流量變現的出口

除了以上四點以外,還有一點不容忽視的是,隨著BAT三巨頭的體量越來越大,其流量的導入和制造能力也越來越強。這使得流量的最大化變現也成為各大巨頭的當務之急。

比如騰訊的一系列收購投資案當中,投資大眾點評網、投資京東,微信的流量入口作為一個非常重要的部分被提及。我們也可以看到,騰訊在投資大眾點評網和京東之后,在微信端很快便加入了大眾點評網和京東的入口。同理,百度投資去哪兒,以及全資收購糯米網,同樣是平臺流量變現的一種方式。百度作為國內最大的搜索引擎廠商,擁有互聯網上最佳的流量入口,投資和收購案中流量變現也是其主要訴求之一。

縱觀三巨頭在近幾年來的投資收購案例,基本都脫離不了以上這五大訴求,但這些訴求又不是互相獨立的,在一個成功的投資案例當中,不僅僅是滿足以上某一個訴求,而是同時滿足了幾個訴求。

而展望2014年之后的巨頭投資收購策略,這五大訴求很可能會發生變化。因為經過近一兩年的收購整合之后,三巨頭在互聯網行業內已經形成了絕對的領先優勢,特別在即將成為或已成為千億美元市值的行業寡頭之后,巨頭們很可能都會放眼國際市場,對外展開擴張,之后巨頭們的投資并購策略很可能轉向國外。(艾媒網)

注:轉載文章,不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,本站不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如版權持有者對所轉載文章有異議,請與我們聯系。